从仰韶文化遗址中瞠目惊恐的陶塑人面,到纽约港矗立的自由女神像,人像雕塑始终是人类文明最直观的视觉史诗。这门跨越七千年的艺术,既承载着原始信仰的密码,也记录着工业文明的进程。在当代艺术语境下,人像雕塑的制作工艺早已突破传统桎梏,形成传统技法与现代科技交织的精密体系,每一道工序都暗含着对材料、时空与精神的深度解构。

一、泥塑:凝固瞬间的生命原点

泥塑作为人像雕塑的起点,是艺术家与材料对话的原始场域。在陕西华县柳枝镇出土的仰韶文化陶塑人面中,先民们已掌握用泥条盘筑塑造娃娃脸型的技法,眉弓与耳垂的刻画透露出对生命稚嫩的敬畏。现代泥塑工艺在此基础上迭代升级:雕塑师运用特质黏土,通过"揉-塑-刮-压"四步法,在1:1比例的泥稿中捕捉人物神韵。某雕塑工作室的创作记录显示,仅人物面部表情的调整就需经历23次泥稿迭代,从嘴角弧度到眼睑开合,每个0.1毫米的变动都可能改变雕塑的情感指向。这种"以泥为纸"的创作,实则是将三维空间转化为可触摸的情感载体。

三、石雕:在岩石中唤醒沉睡的灵魂

石雕艺术是材料特性与人类意志的角力场。甘肃秦安大地湾出土的人头形器口彩陶瓶,其刘海型披发的塑造已展现先民对石材质感的把控。现代石雕工艺更形成"选材-构图-粗坯-精修"的标准化流程:青石雕像需保留天然纹理走向,花岗岩则强调刀凿的力度感。某石雕厂创作的大型历史人物像显示,工匠需在3米高的花岗岩原石上,用点形仪定位128个基准点,通过"由外及内"的减法雕刻,逐步释放被禁锢在岩石中的人物形象。这种"化顽石为血肉"的过程,本质是时空维度的重构。

人像雕塑的工艺演进史,本质是人类认知边界的突破史。从仰韶先民的指尖到数控机床的刀头,从青铜熔炉的烈焰到数字建模的代码,每道工序都镌刻着文明的印记。当3D打印技术能瞬间复制罗丹的《思想者》,真正的艺术价值反而愈发凸显——那些凝结着工匠体温的刀痕、熔铸着时代精神的肌理、承载着文化记忆的材质,才是人像雕塑穿越时空的永恒密码。在这场永不停歇的技艺革新中,唯一不变的是人类对"以形写神"的永恒追求。

免责声明:以上文字内容来源智能AI编写,不代表本站观点,与本站产品和服务无任何关联,不作为商业性说明。请审慎阅读,自行判断内容的合理性。如有侵权请联系我们删除!

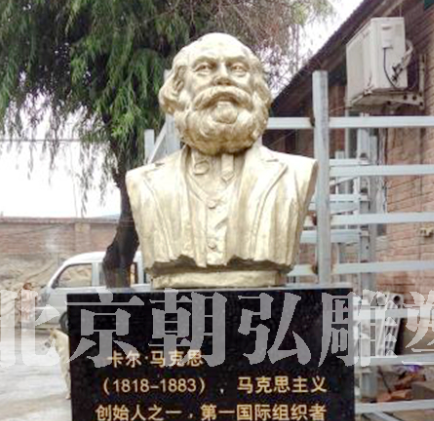

北京朝弘雕塑艺术设计有限公司

商务部:王经理

联系电话:13522300193

联系人:朱经理

联系电话:13810362080

设计部:王女士

联系电话:15910862729

工厂地址:北京东燕郊南城西城子村朝弘雕塑厂

总部:北京市通州区宋庄小堡北街16号508

店铺: 朝弘雕塑阿里巴巴